今年似乎沒有往年那么喧囂,但如果你打開小紅書,會發現過去一個月里,討論買什么、如何買、求“好物攻略”的爆帖如織,雙11相關話題曝光量據統計超過了200億,熱度同比大漲600%。

社區的討論熱度也直接帶動了小紅書的商業生態爆發:小紅書官方發布的數據顯示,今年雙11小紅書電商的下單人數同比增77%,千萬成交額商家同比增140%;與此同時,小紅書通過種草直達,助力上百個品牌的商品單品在天貓、京東等各平臺上獲得千萬乃至破億成交。

這個月活不到4億的社區在雙11中展現出另一種生機勃勃——中國消費市場并非需求枯竭,依舊存在大量未被滿足的、個性化的“好貨”需求,背后體現的是“品質”“興趣”和“好審美”和價值訴求。

它的爆發并非突如其來,而是其獨特的社區土壤歷經多年涵養后,信任價值集中兌現的必然結果。小紅書是中國消費發展的一個觀察窗口,新趨勢蘊藏其中。

雙11進入“第三階段”

一個有意思的現象:雙11既不復熬夜搶“史上低價”“錯過等一年”的轟轟烈烈,也沒有了幾年前“不買立省百分百”的抱怨與“抵制消費主義”社會情緒。

雙11已經進入第三個階段:“理性的悅己”階段。

人們對在這個大型節點買點什么好的,哄自己開心、讓家人舒適,既沒有太大焦慮錯過感,也沒有羞愧感。這個國民級購物節點正以一種更平和的姿態進入新的敘事邏輯。

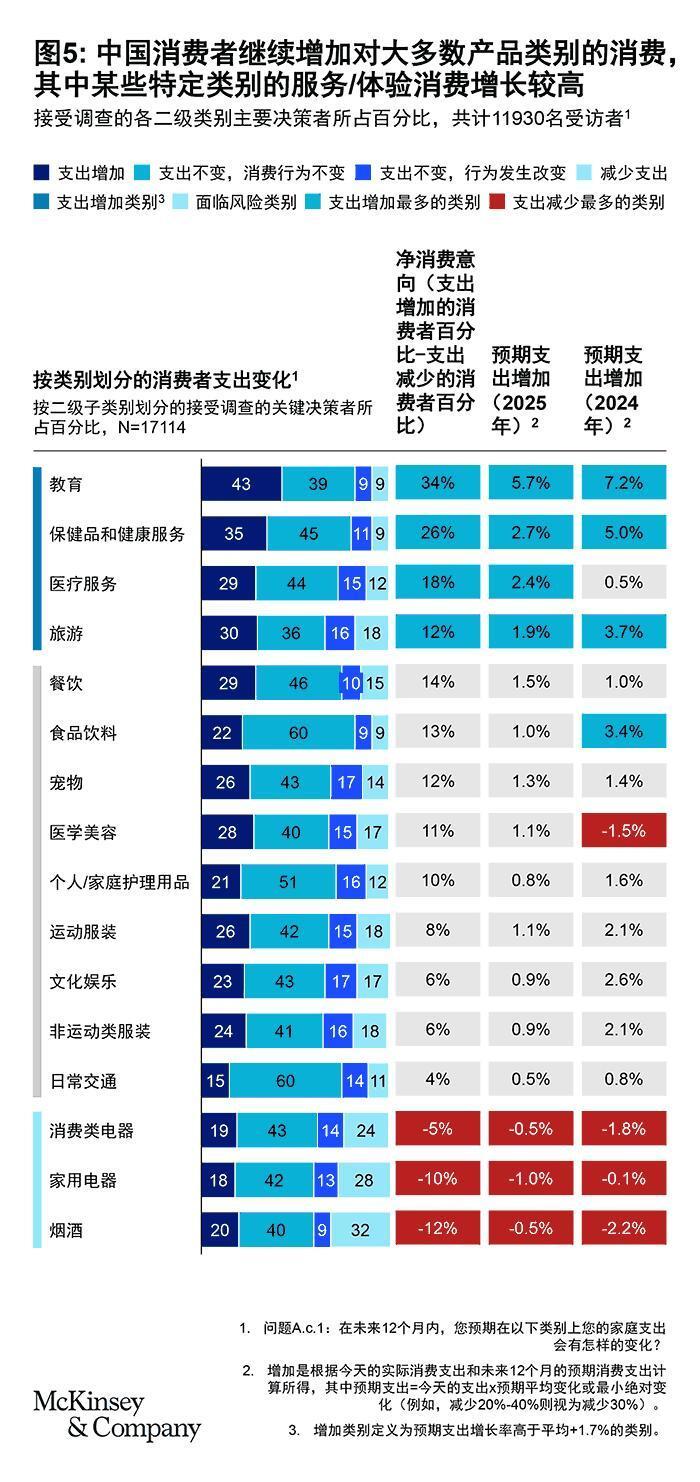

麥肯錫今年5月發布的《新常態下的中國消費》報告中可以看到中國消費新常態,雖然家庭平均可支配收入的增幅比上年小,但是消費占可支配收入比重并沒有進一步下降。

同時消費者信心總體已趨于穩定。中國消費者在繼續增加對大多數產品類別的消費,其中某些特定類別的服務/體驗消費增長較高。

用直白的話類比,它的表現可能就是,不少人已經不愿意因為追求低價和便宜而虧待自己,花錢也愿意花在能提供“價值感”和“意義感”的地方了。

在這一背景下,雙11也變成了一個長時間周期里尋找更好產品和服務的、有關理性消費的計算題,以及越來越個體維度去提升自身生活品質的、有關感受和情緒價值的體驗題。

大型生活購物指南的小紅書,也在這種大的社會情緒下,記錄和見證著雙11。畢竟,你也很難在互聯網上找到另一群人,能比這里的用戶更擅長挑選和發掘好產品,懂得用理性地方式獲得頗具情緒價值和體驗,并且還愛分享給電子閨蜜們。